|

| 直方鉄工協同組合80年史より〔発行:1981年(昭和56年)3月〕 |

|

|

|

| 2.八幡製鐵所の誕生 |

|

|

|

| 戦時景気に活況を呈する八幡製鉄所 |

ここで、明治中期に誕生した八幡製鐵所についての上刎忠氏の記述を紹介しましよう。

日本の製鉄の夜明け

日本の製鉄技術では「たたら吹き」といわれるものが最古であるとされています。「たたら」とは「踏鞴」と漢字では書き、鉄を熔かす炉に風を送る、足で踏む大きな鞴(ふいご)のことです。しかし「たたら」という名称は鉄を熔かす炉、それにそれを置いた建物(高殿と書く)なども「たたら」と呼ばれていました。それらによって製鉄する技術が「たたら吹き」でした。

たたら吹き製鉄の原料は砂鉄でした。砂鉄は、岩石の中に共存していた自然鉄が風化によって剥離(はくり)し、砂鉄になって蓄積したものです。その砂鉄の不純物を除いて純粋の玉鋼(たまはがね)にするのが「たたら吹き」でした。

この製鉄技術は砂鉄が産出する地方であれば神話時代から行なわれていたという学者もいます。当時から砂鉄の産地として伝えられているのに、東北地方と中国地方があります。とくに中国地方では出雲地区に多く、現代でもわずかながら採取できる砂鉄によって、たたら吹きを再現してみせる特志技術家が伝統の技術を守っています。それとともに思い出されるのが、スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治して、その尻尾(しっぽ)からアメノムラクモノツルギという天皇即位の継承の三種の神器中の名剣が出現した神話も、砂鉄産地と砂鉄たたら吹きの製鉄技術がある地方としては見過ごすことのできない話です。

さて「たたら吹き」製鉄技術ですが、これは砂鉄と木炭と断熱材を使った炉(形は現在の「うなぎのかば焼き」や「焼き烏」用の炉を大きくしたもので、上に覆いのようなものはない)の中に入れて点火し、たたらを踏んで大きく風を吹き込んで、木炭の火力を強めて砂鉄を熔して不純物を取り除いて、玉鋼といわれる鋼鉄を造り出したのです。その製鉄は玉鋼といわれるように、銑(せん)(通称ずく)でなくて鋼(はがね)でした。このような鋼ができるのは、混合物が少ない砂鉄に木炭を燃料にすることによって、鉄の中に木炭の炭素が多く含有されることになり、銑鉄を通り過ぎて鋼となったとされています。

たたら吹きによる玉鋼よりの製品は、平安朝後期(いわゆる武家勃興期から鎌倉時代・室町時代・戦国時代を経て徳川時代に至るまで)主として兵器でした。世界に誇る日本刀・槍(やり)・薙刀(なぎなた)・鏃(やじり)などの攻撃武器、兜(かぶと)・鎧(よろい)などの防護具がそれです。一方、鎌(かま)・鍬(くわ)・鋤(すき)・鉈(なた)・大工道具などの生産器具、庖丁(ほうちょう)・釜(かま)・鍋(なべ)・鋏(はさみ)・針などの日用道具はいずれも微々たる生産でした。

また玉鋼から平和的(趣好的)な道具も製造されました。その代表的なものに、岩手県盛岡(旧南部藩)を中心とした南部釜・南部鉄瓶(てつびん)・南部風鈴、筑前(福岡県)芦屋港付近の砂丘の松林の中で製造された筑前芦屋釜などです。これらの釜は茶道用のものです。

余談ですが、たたら吹きでふいごを足で踏むのは女の役目とされていました。その作業の様子を所作したのが、鋳物の町川口市に伝わる埼玉県指定無形文化財の「たたら踊り」です。

反射炉から高炉へ

たたら吹きによる製鉄生産は小量なので、大量の鉄が要求されるようになった幕末になると、反射炉による製鉄技術が採用されるようになりました。反射炉はイギリスで発明されました。反射炉の当時の構造は、江川太郎左衛門が幕府の命によって安政年間(一八五五ころ)に伊豆(静岡県)の韮山(にらやま)に築造して、ほとんど原形のまま現存している反射炉によりますと、外形は角形の本体と二本の角形の煙突が上方に並立しています。(山口県の萩にも反射炉が残存していますが、形も小さくかなり破損しています)。本体の内部(炉内)は燃料の燃焼室と素材を置いた熔解室との二つに分かれていて、燃焼室の火熱を熔解室の天井に吹き当ててその反射熱によって床上の素材を熔解し、湯口から外部に鋼を取り出すのです。この反射炉の原理は現在の反射炉に生かされていて、それを改良発達させたものが鋼専用の平炉(へいろ)です。

このころ筑前福岡藩でも製鉄を行なっていました。場所は博多の中の島と鞍手郡木屋瀬(北九州市八幡西区)の真名子(まなご)です。博多中の島の方は福岡・中洲の「松居」(博多織)前に石碑が立っています。真名子の方は木屋瀬より黒崎に通ずる旧長崎街道(西鉄バスの直方―香月経由黒崎行き路線)の黒崎に向かって右側に「真名子製錬所跡」の説明板が立っています。

福岡藩がこの場所に鉄を作る製錬所を設けた理由として説明板には、遠賀川の支流真名子川系の水路が製錬所予定地に近く、舟運で材料や機具などを運び込むのに便利であったこと。製錬に必要な石炭が手に入れやすかったことなどが書かれています。

入江六郎七記録(六郎七は当時四郎丸村<旧笠松村、現宮田町>の村庄屋で炭坑開発者でもあった)によると「真名子製錬所よりタールを造船の甲板材の合わせ目の充塡(じゅうてん)に使用したいから払い下げてもらいたい」とあります。副産物としてのタールが出てくるのは石炭をコークスにしたことになります。しかし真名子製錬所がどのような製鉄炉を築造したのかは不明です、しかしタールを副産物とする製鉄用の燃料は石炭しかありません。タールは石炭をコークス(骸炭化)する時に溜まったものです。その製鉄の炉はどんな形式のものか知るよしもありませんが、燃料にコークスを使用したことはたしかだと考えられましょう。この真名子製錬所はすぐに廃止されたことと思います。それは黒田藩が他藩に負けまいと見栄を張った結果ではないでしょうか。

外国からの知識を得た幕末の人たちがいました。そして反射炉から高炉(熔高炉・熔鉱炉)へと転換させて、後年の「官立八幡製鐵所」の誕生を導き出した先駆者として「大島高任(たかとう)」が活躍します。

高任は文政九年(一八二六)南部藩の盛岡で蘭医の家に生まれました。十七のとき父と共に江戸に移り、後に医学を修得するため長崎に行きました。ところが家業の医学はそっちのけにして、西洋の兵法とか砲術や採鉱・冶金(やきん)などを勉強しました。盛岡に帰郷すると南部藩の砲術師範になりました。

そのころ徳川ご三家の水戸藩では攘夷派の巨頭である藩主斉昭(なりあき)が外敵撃ち払いの兵器を造るために反射炉を築造することになりました。そこで築造と製鉄の技術に精通した人をさがすことにしました。斉昭の相談役であった大学者の藤田東湖は大島高任を推薦しました。そして高任は見事に反射炉を完成し、砂鉄による製鉄に成功しました。それは米国の提督ペリーが黒船を連らねて浦和に来航した時より二年前の嘉永四年(一八五一)のことでした。

しかし、高任はこの反射炉による砂鉄からの製鉄では品質が不十分であることを痛感しました。この鉄では良い大砲など望むべくもありませんでした。

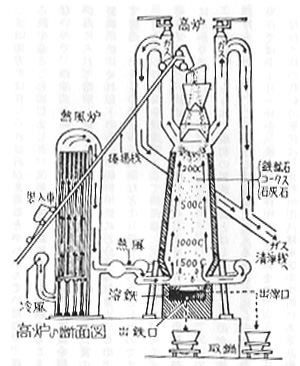

砂鉄を材料にすることを断念した高任はいろいろ研究した結果、郷里の盛岡地方には昔から鉄鉱石があることがわかっていたので、鉄鉱石から鉄を造ることにしました。反射炉では鉄鉱石から製鉄することはできないので、西洋式の高炉(熔鉱炉)を築造して鉄鉱石と木炭を混合して炉内に入れて熔解し銑鉄を製造しようとしました。銑鉄は良質のものが製鋼用銑にそれ以下のものが鋳物用銑にと分けられます。このようにして製造した良質の鋼材から大砲などの兵器を作ろうとしたのです。

高任はこの計画を建議書として南部藩に上申しました。そして藩の許可を受けると、鉄鉱石がもっとも多くある釜石付近の山中に高炉の築造にかかりました。

この高炉から日本で最初の製銑がほとばしり出ましたのが安政四年十二月一日でした。この高任の功績をたたえるとともにこの日にちなんで、現在では十二月一日を「鉄の記念日」としています。

なお当時の高炉の形状は、北九州市八幡東区中央町にある高炉台公園のシンボルになっている高炉にその姿をしのぶことができるでしょう。

官立八幡製鐵所の誕生

明治新政府は国の近代化を進めるため、明治四年に岩倉具視や伊藤博文などをヨーロッパに使節団として派遣しました。一行の中に大島高任もいました。

使節団は帰国するとただちに製鉄所の建設に力を注ぐことになりました。新政府はそれほど国産の鉄を切望していました。それは幕末から明治初年にかけて経験した戦争や使節団の海外視察から、兵器や産業機機械を増産して富国強兵の国策をすすめるために鉄が必要だったからでした。

使節団が帰国すると新政府は早速製鉄所の建設を計画しました。そして英国より技術者を呼び寄せました。大島高任は独学の蘭学であったため、英人を主体とするこの計画には参加させられませんでした。

英人技術者の計画で製鉄所は大島高任が西洋式高炉を成功させた地に近い釜石(現在の釜石製鉄所の地)に二十五トンの熔鉱炉を建設することにしました。

計画ができるとただちに建設にかかりましたが、出銑ができたのは明治十三年のことでした。これらはすべて英人の技術指導によるものでした。だがこの官立の製鉄所は順調に運営ができず、二年後の明治十五年に閉鎖されました。その大きな原因は、材料を作る木炭小屋が全焼したための原料不足だといわれています。

記録によると明治十三年の鉄鋼の状況は、国産高は一万六千トン、輸入高は三万七千トンで国産高の倍以上を外国に仰がねばなりませんでした。それが明治二十七、八年の日清(にっしん)(清は中国の旧名)戦争当時には全鉄鋼量の七十%、そして戦争で鉄鋼を消費し尽した明治三十年代初期には九十%を、それぞれ外国に依存していました。

日清戦争が日本の勝利で終わるとロシア(ソ連の旧名)の強大な勢力が清国に侵入しました。その勢力と日本の勢力が衝突することは避けることができない状態に突入しました。

この情勢に対応するため、政府は兵力の増強と充実とを迫られました。それには莫大な兵器や艦船を造るための鉄鋼を国産で確保しなければならなかったのです。

そこで政府は、最新式の製銑と製鋼それにコークス製造(日清戦争のころより木炭に代わりコークス登場)の大型設備を持つ製鉄所を官立で建設することになり、官制の法案を帝国議会に提出しました。

明治二十九年三月二十九日に官立製鉄所の官制が発布されました。ところがその建設位置は官制の趣旨に基づいて調査検討し、決定次第「官報」により告示することになっていました。

もちろん高級官僚や有力政治家を動かしての誘致運動が展開されたことは想像されます。政府は専門家を現地に派遣して調査の結果、北海道の室蘭付近、関西の神戸付近、北九州の八幡付近の三カ所を候補地としました。官立製鉄所の経験を持つ釜石には民営で製鉄所が操業していたので除外。

三侯補地を検討した結果は次のとおりでした。

北海道の室蘭付近は、当時厳寒の流刑地でした。冬季の厳寒と風雪は作業と従業員たちの生活とに大きな障害となりました。そのため不適当ということになりました。

|

| 高炉の断面図 |

関西の神戸付近は、面した瀬戸内海が問題でした。瀬戸内海は出入口の海峡が東西ともに狭く、外敵よりこの出入口を妨害された場合、輸送路を断たれて操業に支障をきたすおそれがあるとして、不適当とされました。

北九州の八幡付近は気候が比較的温暖であり、鉄鉱石などの輸入に海運上便利で、コークスの原料となる石炭の産地である筑豊炭田を背後にひかえている、などの諸条件によって最適地とされました。

この決定は翌三十年二月六日の官報に「建設位置を福岡県遠賀郡八幡村に制定する」と告示されました。

それとともに同年六月一日、官立八幡製鐵所が開廳しました。勅任官の長官をはじめ職員はすべて政府のお役人で、職工たちもすべて政府の雇用人の身分でした。

このようにして北九州の洞海湾に面した一寒村の八幡村に製鉄所建設の工事が開始されました。土地買収などの現地業務も福岡県(知事は政府任命の役人)の協力によって順調に進みました。

そしてコークス製造所の完成を皮切りに、明治三十四年二月五日に第一熔鉱炉が作業を開始、ついで同年五月三十日には第一製鋼工場の平炉

が作業開始。

このように操業体制が整ったところで、同年十一月十八日に伏見宮貞愛親王殿下のご臨場のもとに作業開始式が挙行されました。この年に鉄の功労者・大島高任が七十五歳で他界しました。この作業開始式の日を八幡製鐵所の創業として、毎年十一月十八日に起業祭が開催されているのです。

官立八幡製鐵所の誕生は、近代日本の鉄工業を大きく進展させる契機となりました。

明治三十七、八年の日露戦争には八幡製鐵所がその偉力を発揮して勝利を得ました。しかし、戦争による国力の疲れは一時的に炭鉱界や鉄工界に不況をもたらしましたが、すぐ立直って次の盛況期を第一次大戦前後に迎えることになりました。

余談になりますが、日本で製鉄技術が遅れたのは鉄の値段といわれています。明治十五年に国産銑鉄の価格は三十一円二十銭(一トン当たり)、輸入銑は二十七円五十銭というのだから、輸入した方が安いということで、輸入に依存しました。国産銑鉄が外国価格並になるまでに、製鉄技術を推進させるように努力する政策者がいなかったからであろうと指摘されています。

|

| 3.鍛造界回顧録より |

|

|

明治、大正前期の鍛造工場はどんなものであったか? 全国鍛造工業聯合会の結成に尽力された、染谷関太郎氏(東京鍛工)の回顧録から、その一端をのぞいてみましょう。

回顧録は明治三十二年頃から始まります。 |

当時は陸海軍工廠及び日本の鉄道付属工場は別として、一般工場では石川島造船所、芝浦製作所、その他二、三の大工場は、自家製品の付属鍛造品を造る必要上、スチームハンマーが据え付けられていたが、型打のハンマーはなかった。

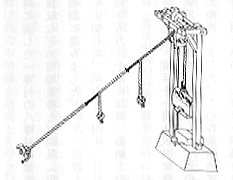

鉄を焼くのも風車で、燃料は石炭又はコークスを使っていたが、その他のいわゆる町工場と称する中小工場は、今どこにもあるボードドロップと称するハンマーも皆無で、大部分は「ボンコシ」と称する槌で、最大のものは五貫匁以上もあるものを振り回して、鉄を伸ばしたり曲げたりして鍛造の仕事一切を行ない、燃料は瓦斯コークスでしたが、稀にはまだ松炭を使っている小物工場もあり、鞴で風を送り鉄を焼いて仕事しているのが普通で、その中で最も進歩した小数の工場が、図の様な極く幼稚な「ヒッパリムトン」を据えていた程度で、工場主の多くは馬車鍛冶と称して、乗用及び荷馬車の修理その他人力車、雑金具等の修繕をやっていた。

|

| ヒッパリムトン図 |

工場が時代の要求にそって追々鍛冶屋専門の工場に転向したのが始めで、日清戦争の頃から、軍部方面より鍛工仕事の外注工場を望み始めたので、陸海軍工廠をやめ独立して工場を始めるもの、また民間大工場の世話役、熟練工等が辞めて開業する等で、同業者も大分増したが、その後、日露戦争、第一次欧州戦争では、同種工場のみならず機械関係の工場も急にふえたのです。

大体日本の重工業及び機械工業は、日清戦争後十年置きぐらいに戦争がおこり、その戦っている間は急速に伸びるのですが、戦争が終わったとなると、政府は全てこれら基礎工業はかえり見ないので、相当大きな機械工場も、この空間の十年間に潰れる工場、またはその一歩手前まで追込まれる工場が相当出来る状態です。

私も池貝鉄工所にいたのですが、大正四年に独立したのです。

大正四、五、六年は最も好景気時代を現出したが、同七年になると欧州戦争は終わり、俄然仕事が少なくなり、それまでは一、二軒の得意にたより、そこの仕事だけで生活が安定していたのが急に仕事量が少なくなったとなると、他に何のてだてもなくその多くは根が工員であり、または馬車の修理工場が転向したのが多く、従って資本設備等現代からみれば驚くほど小規模で大抵の工場は田舎の親類、知人等から小僧を集め、親方自身が仕事をしている工場が多く、また稀には横座を置いていた処でも、仕事が少なくなったのでこれを辞めさせ自分が仕事をする状態となり、それでもなお、手が空くときは、もう値段のことなど言っておられず、自身は元の工員にかえった気になり、唯手空きにならぬことを目標に競争し、終いには感情に走り、注文を奪い合って喧曄腰となり………

|

|

というのが、実状でした。

染谷氏の回顧録は、日本鍛造工業会が昭和五十五年五月刊行した「鍛造工業30年史」から引用させてもらったものです。なお、日本鍛造工業会は、鍛造工場、鍛造工業組合の全国的な連合体で、直方の鍛造業者が中心となって結成している九州鍛造工業会(会長は小野原計顕氏)もそのメンバーとなっています。

|

|

|